手すり先行工法を解説!働きやすい安心感のある足場とは

法令関連

手すり先行工法を解説します。

建設業における労働災害は長期的には減少しているものの、いまだに年間200人以上の方が亡くなっています。(令和5年223人)

死亡災害の中で最多の墜落・転落災害は約4割を占め、そのうち約2割が足場からとなります。

足場からの墜落・転落災害を防止するためには、足場上で作業する人が常に安全意識をもって作業することはもちろんのこと、通常作業時の安全対策や足場の組立・解体作業の現場において適切な安全対策を講じることも重要です。

手すり先行工法は、足場の組立・解体時の最上層からの墜落防止などに効果が高い工法です。

今回のコラムでは、墜落・転落災害を防止するために有効的な手すり先行工法について詳しく解説いたします。

目次

手すり先行工法とは

建設工事の現場で足場の組立てなどの作業を行うにあたり、作業者が足場の作業床に乗る前に、手すり先行工法の基準に基づいて作業床の端となる箇所に適切な手すりを先行して設置し、かつ最上層の作業床を取り外す時は、当該作業床の端の手すりを残置して行う工法です。

これにより、最上段でも常に外側には手すりが設置されている状態にて作業をすることができるので、足場からの墜落や転落を防止することが出来ます。

手すり先行工法の種類と使用方法

手すり先行工法には「手すり据置方式」「手すり先送り方式」「手すり専用足場方式」の3種類の方式がありますので、それぞれの特徴と使用方法を確認していきましょう。

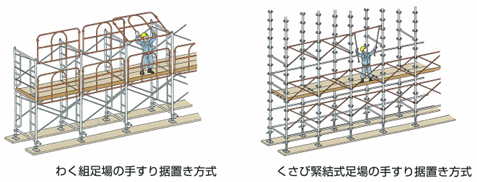

手すり据置き方式

足場の組立や変更などの作業において、足場の最上層に作業床を取り付ける前に、最上層より一層下の作業床上から、据置手すり機材(据置き型の手すりまたは手すり枠)を最上層の作業床の端となる箇所に先行して設置する方式です。

据置手すり機材・・・最上層より一層下の作業床から最上層に取り付けまたは取り外しができる機能を有しており、一般に足場の全層の片側構面に設置される機材

据置手すり機材の使用方法

- 交さ筋かいを取り外して使用する据置手すり機材においては、足場の片側構面に設置し、他の構面には交さ筋かいを設置する。

- 要求性能墜落制止用器具(主にフルハーネス型、一定条件下での胴ベルト型も使用可能)を取り付ける設備として使用するときは、必要な強度を有していることを確認する。

- 厚生労働省が定める「手すりわくの使用方法」または「くさび緊結式足場用先行手すりの使用方法」及び製造者が定める使用方法などを遵守して使用する。

★当社で取り扱っているくさび緊結式足場用の先行手摺(セーフハンガーなど)はこちらの手すり据置き機材となります。

セーフハンガーなど先行手摺のレンタルをご希望の方はASNOVAレンタル

ご購入を検討の方は、ASNOVA市場へご依頼ください。新品商品から中古材まで取り扱いしております。

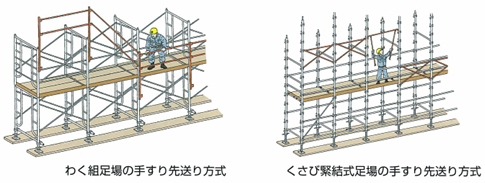

手すり先送り方式

足場の組立や変更などの作業において、足場の最上層に作業床を取り付ける前に、最上層より一層下の作業床上から、先送り手すり機材(建枠の脚柱などに沿って上下スライドなどが可能な手すりまたは手すり枠)を最上層の作業床の端となる箇所に先行して設置し、かつ当該作業床を取り外す時は当該作業床の端の先送り手すり機材を残置して行う方式です。

一般的に最上層のみに設置されるものとなります。

先送り手すり機材・・・最上層より一層下の作業床上で上下スライドなどの方法により取り付けまたは取り外しができる機材

先送り手すり機材の使用方法

- 足場の組立てや変更などの作業が行われている足場の最上層に設置する。

- 足場の片側または両側の構面に設置する。

- わく組足場に使用する場合は、交さ筋かい及び下さんまたは15cm以上の幅木を設置した後ででなければ上下スライドをさせてはならない。

- くさび緊結式足場に使用する場合は、手すり及び中桟を設置した後でなければ上下移動をさせてはならない。

- 要求性能墜落制止用器具を取り付ける設備として使用するときは、必要な強度を有していることを確認する。

- 製造者が定める使用方法などを遵守して使用する。

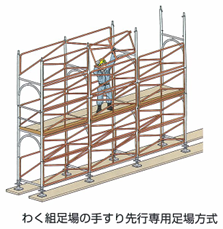

手すり先行専用足場方式

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格の適用除外が認められたわく組足場などについては、足場の最上層に作業床を取り付ける前に、当該作業床の端となる箇所に最上層より一層下の作業床上から手すりの機能を有する機材を設置することができ、かつ最上層の作業床を取り外す時は、当該作業床の端に手すりの機能を有する部材を残置して行うことができる構造の手すり先行専用のシステム足場による方式です。

先行専用手すり機材の使用方法

- 製造者が定める使用方法などを遵守して使用する。

- 要求性能墜落制止用器具を取り付ける設備として使用するときは、必要な強度を有していることを確認する。

補足(親綱機材)

ハーネスのような要求性能墜落制止器具を取り付ける機材として、親綱機材(親綱、親綱支柱及び緊張器)があります。

親綱機材の性能を有した機材を親綱支柱・支柱用親綱・緊張器など使用方法及び製造者の定める使用方法などに遵守して使用する必要があります。

働きやすい安心感のある足場

厚生労働省は平成15年に「手すり先行工法に関するガイドライン」を策定し、手すり先行工法の普及を図ってきました。

ガイドラインには「働きやすい安心感のある足場」の基準も示しています。

「働きやすい安心感のある足場」とは、手すり先行工法により組み立てられた足場であって、関連する労働安全衛生法令のすべての規定を満たした上で、以下の基準を満たし、より安全な作業を行えるように必要な措置を講じた足場をいいます。

わく組足場(妻面を除く)

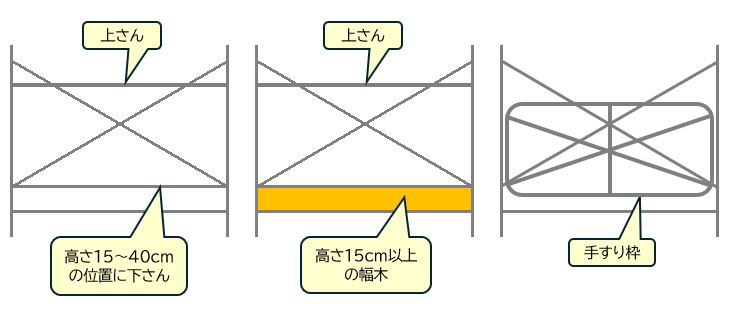

・交さ筋かい及び高さ15cm~40cmの下さんまたは高さ15cm以上の幅木(これらと同等以上の機能を有する設備)と上さん(これらの措置と同等以上の機能を有する手すり枠)

・防音パネル、ネットフレームの設置(上記と同等以上の措置)

わく組足場以外の足場(わく組足場の妻面を含む)

高さ85cm以上の手すり(これと同等以上の機能を有する設備(手すりなど))及び高さ35cm~50cmのさん(これと同等以上の機能を有する設備(中さんなど))と幅木(これと同等以上の措置)

シート(メッシュ・防音)の設置

上記の足場に墜落災害の防護のため、安全ネット、飛来・落下防止のため、メッシュシートまたは防音シートを設置することが望ましいです。

シートの性能や使用方法については手すり先行工法に関するガイドラインの別表6~11を参考にしてください。

留意すべき事項

手すり先行工法に関するガイドラインに留意すべき事項が記載されていますので、ご確認ください。

まとめ

令和3年度において発注者別の「手すり先行工法」の採用状況は、国・地方公共団体では約7割近く採用されているにも拘わらず、現場数の多い民間工事の採用率は45.4%にとどまっているため、全体として51.7%とまだまだ普及しているとは言えません。

手すり先行工法は、現代の建設現場において欠かせない安全対策の一つです。

「手すり先行工法」を民間工事へ普及させることが墜落・転落による死亡災害を撲滅させる近道となります。

上述した厚生労働省が策定した「手すり先行工法に関するガイドライン」を確認し、安全な足場を設置することが不可欠となります。