令和6年4月1日から労働安全衛生規則が改正について

足場のTIPS

令和6年4月1日から労働安全衛生規則が改正されます!!

厚生労働省では、足場からの墜落防止措置の強化をするために労働安全衛生規則の改正をしました。既に令和5年10月1日から施行されている項目そして、令和6年4月1日から追加で施行される項目がありますので、直近の情報として改めて確認してみようとおもいます。

目次

改正内容

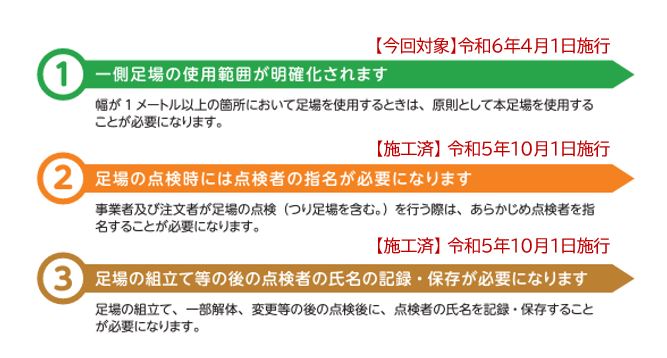

今回の改正のあらましとしては、下記3項目になります。  ※労働災害防止対策を確実に実施するため、安全衛生経費につきましては、適切に確保してください。 ②、③は皆様ご承知の通り、令和5年10月1日に施行されたものになりますが、令和6年4月1日から施工される①の項目についてもう少し詳しく見ていきましょう。

※労働災害防止対策を確実に実施するため、安全衛生経費につきましては、適切に確保してください。 ②、③は皆様ご承知の通り、令和5年10月1日に施行されたものになりますが、令和6年4月1日から施工される①の項目についてもう少し詳しく見ていきましょう。

一側足場の使用範囲の明確化

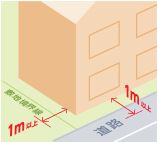

安衛則第561条の 2(新設)令和6年4月1日施行 足場を設ける床面において、当該足場を使用する建築物等の外面を起点とした、はり間方向の水平距離が1m以上ある箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用する必要があります。 また、幅が1m未満の場合であっても、可能な限り本足場を使用することとなります。 ただし、つり足場や障害物の存在、その他の足場を使用する場所の状況により、本足場を使用することが困難なときは本足場を使用しなくても差し支えありません。

留意点

1.幅が1m以上ある箇所

足場設置のため確保した幅が1m以上の箇所について、その一部が公道にかかる場合や使用許可が得られない場合、その他当該箇所が注文者、施工業者、工事関係者の管理の範囲外である場合等については含まれませんが、可能な限り「幅が1m以上の箇所」を確保するようにしてください。

2.障害物の存在、その他の足場を使用する場所の状況により、本足場を使用することが困難なとき

足場を設ける箇所の一部に撤去が困難な障害物があるとき等において、建地の一部を1本とする場合は、足場の動揺や倒壊を防止するのに十分な強度を有する構造としなければなりません。

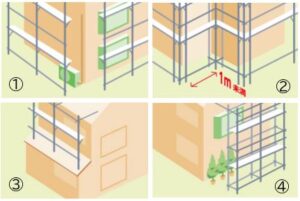

3.困難な場合とは

①足場を設ける箇所の全部または一部に撤去が困難な障害物があり、建地を2本設置しにくい ②建築物の外面の形状が複雑で、1m未満ごとに隅角部を設ける必要があるとき ③屋根等に足場を設けるとき等、足場を設ける床面に著しい傾斜、凹凸等があり、建地を2本設置しにくい ④本足場を使用することにより建築物等と足場の作業床との間隔が広くなり、墜落・転落災害のリスクが高まるとき ※建築物等と足場の作業床との間隔は30cm以内とすることが望ましいとされます

4.その他影響

この改正により・・・ ①機材の量が増加する ②施工時間が延びる ③積載量などによってはトラックの台数も増加する これらの可能性があります。

安全衛生経費について

ここで気になりますのが、注釈にあった「労働災害防止対策を確実に実施するため安全衛生経費について適切に確保してください」という文言です。 労働安全衛生法は元請負人及び下請負人に労働災害防止対策を義務付けており、それに要する経費は元請負人及び下請負人が義務的に負担しなければならない費用であり、建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるものです。故に建設工事請負契約はこの経費を含む金額で締結することが必要となります。

1.労働災害防止対策の実施者及び経費負担者の明確化の流れ

下記のとおり、国土交通省では安全衛生経費が下請負人まで適切に支払われるよう、安全衛生対策項目の確認表、安全衛生経費を内訳として明示するための「標準見積書」の作成・普及に向けた取組を進めています。 (1)元請負人による見積条件の提示 (2)下請負人による労働災害防止対策に要する経費の明示 (3)契約交渉 (4)契約書面における明確化

2.HPでの公表

「安全衛生対策項目の確認表及び標準見積書に関するWG」での議論や成果等は順次以下のHPで公表されるようです。 詳細につきましては、 「足場からの墜落防止措置」は、厚生労働省、もしくはお近くの労働局か労働基準監督署でお問い合わせが可能となります。 ※所轄の労働基準監督署の情報は、当社サイト内にある 拠点一覧 の地図から各都道府県ページにある「工事関連情報」に各県の労働基準監督署のリンクを貼っておりますのでご参考にしてください。 「安全衛生経費について」は、国土交通省 不動産・建設経済局 建設市場整備課 専門工事業・建設関連業振興室 電話番号:03-5253ー8111(内線24-813/24-816)

まとめ

令和6年4月1日より労働安全衛生規則の「一側足場の使用範囲の明確化されます」が施行されます。 足場設置や各影響を及ぼす内容に関する留意点に注意する必要があります。 建設工事請負契約については、安全衛生経費を含めて見積する必要があります。 詳しい情報や今後の情報、不明点がある場合はわからないままにせずに各問い合わせ先へ確認しましょう。